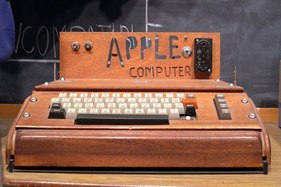

Слово компьютер – одно из наиболее известных и ходовых в сегодняшнем мире. В век информационных технологий уже никто не удивляется тому, что решить сложнейшие математические уравнения или провести анализ большого количества данных можно за считанные секунды. Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что само слово компьютер будет ещё какое-то время автоматически переноситься на другие устройства, уже мало похожие на компьютер в узком смысле этого слова. Например, сегодня нередко компьютером называют ноутбуки, различные устройства для воспроизведения медиафайлов, часы с электронными наворотами и так далее.

Слово компьютер – одно из наиболее известных и ходовых в сегодняшнем мире. В век информационных технологий уже никто не удивляется тому, что решить сложнейшие математические уравнения или провести анализ большого количества данных можно за считанные секунды. Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что само слово компьютер будет ещё какое-то время автоматически переноситься на другие устройства, уже мало похожие на компьютер в узком смысле этого слова. Например, сегодня нередко компьютером называют ноутбуки, различные устройства для воспроизведения медиафайлов, часы с электронными наворотами и так далее.

Русское слово компьютер, как известно, происходит из англ. computer, далее от глагола compute «вычислять», пришедшего в английский из латыни (computō «вычислять», от com- «с» и putō «чистить; считать»). Распространено ошибочное мнение, что это слово является интернационализмом, то есть оно заимствовано и используется многими языками мира. Но так ли это на самом деле?

Английское слово computer действительно узнаваемо в различных языках, в том числе и во многих азиатских: нем. Computer, нидерл. computer, порт. computador, укр. комп'ютер, болг. компютър, польск. komputer, лит. kompiuteris, хинд. कंप्यूटर (kampyūṭar), перс. کامپیوتر (kâmpyuter), алб. kompjuter, араб. كمبيوتر (kambyūtar), азерб. kompüter, узб. kompyuter, тайск. คอมพิวเตอร์ (kompiwdter), яп. コンピュータ (kompyūta), кор. 컴퓨터 (keompyuteo) и т. д. Однако у многих из этих слов в языке есть свои конкуренты.

В некоторых крупных европейских и азиатских языках предпочитают не использовать заимствованное слово или использовать его ограниченно. Эти языки его калькируют, в них компьютер, как правило, называют «вычислителем». Так, арабское حاسوب (ḥāsūb) происходит от глаг. حسب (ḥasaba) «считать, вычислять». Эстонское arvuti связано с глаголом arvutama "считать, вычислять". Венгерское számítógép состоит из слов számít «вычислять, считать» и gép «машина». Идея «вычислителя» заложена и в греческом υπολογιστής (наряду с κομπιούτερ), где λογιστής означает «счетовод».

Аналогично словенск. računalnik, серб. рачу̀на̄р, хорв. рачу̀нало, нем. Rechner и нидерл. rekenaar используют германский корень, также означающий «считать» (ср. нем. rechnen «считать, решать»). Чешск. и словацк. počítač (ср. рус. считать, читать), а также макед. сметач (родств. рус. метить) используют близкие по смыслу славянские корни. В ряде романских языков для обозначения компьютера используется сразу два близких по смыслу слова: итал. computer, calcolatore, рум. computer, calculator. Этимология первого слова та же, что и у англ. computer. Второе слово происходит от лат. calculō «считать, вычислять», которое является синонимом лат. computō.

Говоря о французском языковом пуризме, нередко приводят в качестве примера слово ordinateur, от лат. ordinātor «устроитель», от ōrdinō «устраивать, приводить в порядок». От того же латинского слова происходит исп. ordenador (также computador, compu-tadora). Вероятно, калькой с французского является и армянское слово համակարգիչ (hamakargičʿ), которое переводят как «систематизатор» (от համակարգել, hamakargel «систематизировать» и суфф. -իչ, -ičʿ). Можно обнаружить, что уже в этих словах намечается уход от общепринятого смысла.

В некоторых языках Северной Европы компьютер называют «машиной (для обработки) данных». Так, норв. и швед. datamaskin состоят из слов data «данные» и maskin «машина» (в шведском существовали варианты kalkylator, matematikmaskin, elektronhjärna, но наиболее предпочтительным сегодня является слово dator). Финское tietokone (наряду с редким kompuutteri) также раскладывается на tieto «данные» и kone «машина».

Некоторые языки рассматривают компьютер как «электронный ум/мозг». Так, кит. 電腦/电脑 (diànnǎo) можно дословно перевести как «электронный мозг» (電/电, diàn «электричество» и 腦/脑, nǎo «мозг»). При этом распространена также калька 計算機/计算机 (jìsuànjī) «вычислительная машина». Таким же образом сложено тибетское གློག་ཀླད (glog klad; от གློག, glog «электричество» и ཀླད, klad «мозг») и гавайское lolouila (от lolo «мозг» и uila «электричество»).

Наконец, самые алогичные названия. Исландское tölva сложено из слов tala «число» и völva «предсказательница», что уже мало похоже на предыдущие примеры. Исланд-цы, всеми силами стремящиеся не допустить в своём языке заимствований, почему-то разглядели в компьютере «пророчицу». Индейцы племени навахо назвали компьютер «железякой (устройством), которая пишет и сама думает» – béésh bee akʼeʼelchíhí tʼáá bí nitsékeesígíí (béésh «железо, устройство» + bee «с (помощью)» + akʼeʼelchí «пишет» + субстантиватор -í + tʼáá bí «сам» + ntsékees «думает» + субстантиватор -ígíí; упрощённо – béésh nitsékeesí).

Называние любой реалии, как бы распространена она не была, не может быть единым для всех языков. В каждом языке существуют свои первичные аналоги и поздние неологизмы, возникавшие в виду объективных причин или случайно. Так, даже в русском языке существует аналог слову компьютер – аббревиатура ЭВМ (электронная вычислительная машина), которая уже почти не используется в бытовом употреблении. В некоторых языках, наоборот, сосуществуют родные и заимствованные слова, а где-то родные слова даже побеждают. Как мы убедились, языки слишком разные, чтобы называть компьютер одним словом.

В ряде случаев слова языка могут возникать как бы спонтанно, в связи с какими-то историческими событиями. При этом сами события быстро забываются, а слова остаются в языке и живут в нём ещё многие десятки и даже сотни лет. Так и было со словом бойкот.

В ряде случаев слова языка могут возникать как бы спонтанно, в связи с какими-то историческими событиями. При этом сами события быстро забываются, а слова остаются в языке и живут в нём ещё многие десятки и даже сотни лет. Так и было со словом бойкот. Каждый язык, существующий сегодня на нашей планете, исправно заимствует слова из других языков. Где-то массово, а где-то и по чуть-чуть. Скажем, русский язык много заимствовал из греческого, церковнославянского, затем из немецкого и голландского (военное дело), из французского (культура, искусство, мода, быт), итальянского (музыкальное искусство), английского (спорт, технологии, медиа, экономика и др.). Немало в русском латинизмов и тюркизмов. Всего у нас хватает. Заимствования – это неотъемлемая часть нашего словаря, даже повседневного. Вместе с тем, мы не потеряли наш русский язык и даже обогатили его. Похожая картина заимствований в польском и немецком, но при большем влиянии латинского языка.

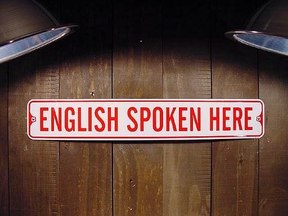

Каждый язык, существующий сегодня на нашей планете, исправно заимствует слова из других языков. Где-то массово, а где-то и по чуть-чуть. Скажем, русский язык много заимствовал из греческого, церковнославянского, затем из немецкого и голландского (военное дело), из французского (культура, искусство, мода, быт), итальянского (музыкальное искусство), английского (спорт, технологии, медиа, экономика и др.). Немало в русском латинизмов и тюркизмов. Всего у нас хватает. Заимствования – это неотъемлемая часть нашего словаря, даже повседневного. Вместе с тем, мы не потеряли наш русский язык и даже обогатили его. Похожая картина заимствований в польском и немецком, но при большем влиянии латинского языка. Всё чаще приходится выслушивать от англофилов, что английский язык не для слабаков, что он богаче русского и т. д. Самое интересное, что так говорят либо школьники-двоечники, либо студенты, которые не способны связать на английском и двух слов. Соглашаться с этим утверждением или нет? Подумаем...

Всё чаще приходится выслушивать от англофилов, что английский язык не для слабаков, что он богаче русского и т. д. Самое интересное, что так говорят либо школьники-двоечники, либо студенты, которые не способны связать на английском и двух слов. Соглашаться с этим утверждением или нет? Подумаем...